2022-06-20 , 3903 , 101 , 189

▌教育水平高,却没转化成人力资本

经济行为的基础 “理性人”而非“道德人”,正如亚当·斯密所说:

“我们的晚餐并非来自屠宰商、酿酒师和面包师的恩惠,而是来自他们对自身利益的关切。”

在市场中,个人 “谋私利”的行为可转化为“公共善”,那么,“错误文化”真会影响经济发展吗?

就算有影响,程度有多大?

真会是决定性影响吗?

从俄罗斯的历史中,可见端倪。 在本书中,作者引用了著名学者福山最早提出的“信任半径”的概念,一般情况下,其定义是“对于自然的和道德的秩序的坚持和履行的期望”,体现在: 对他人能力的信赖。对他人履行义务和责任的信赖。

著名日裔美国政治学者福山,因《历史的终结与最后的人》(1992年)而闻名,他提出了“历史终结论”,以及“信任半径”等新概念,福山被认为是当代最重要的政治学者之一。

一个国家的“信任半径”越大,交流就越活跃,经济就越发达,人民也越富裕。但这内不意味着,大国的“信任半径”也会自动变大。

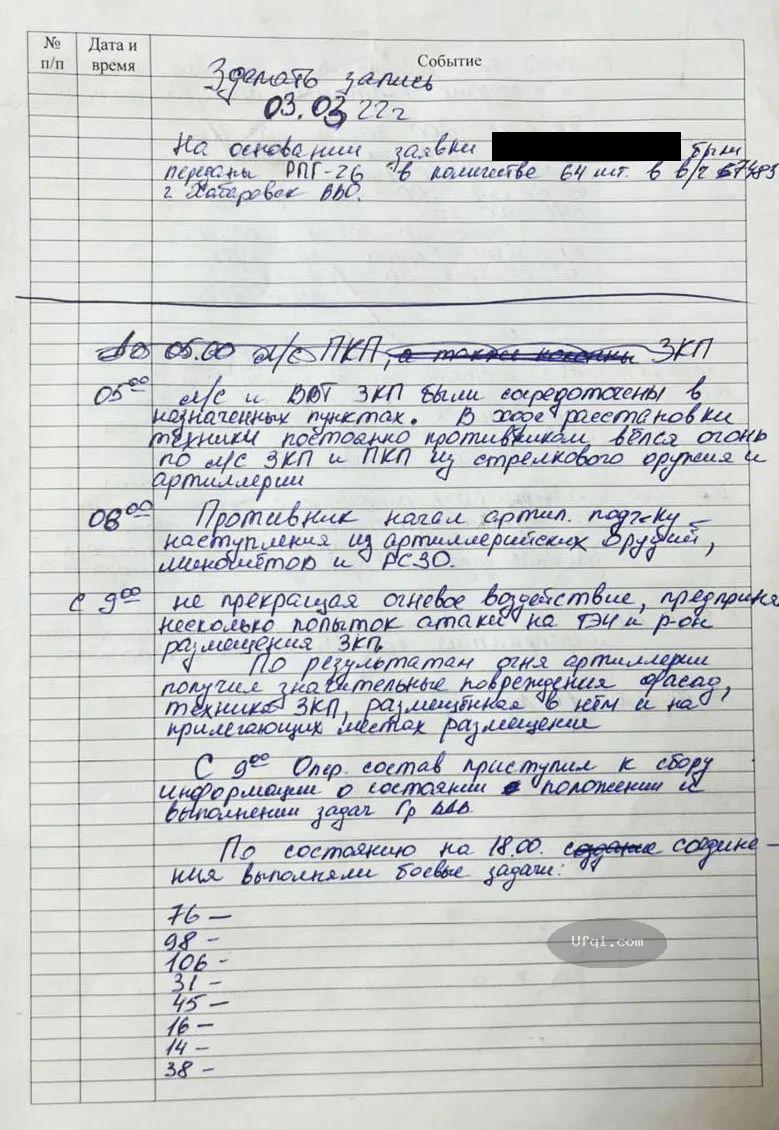

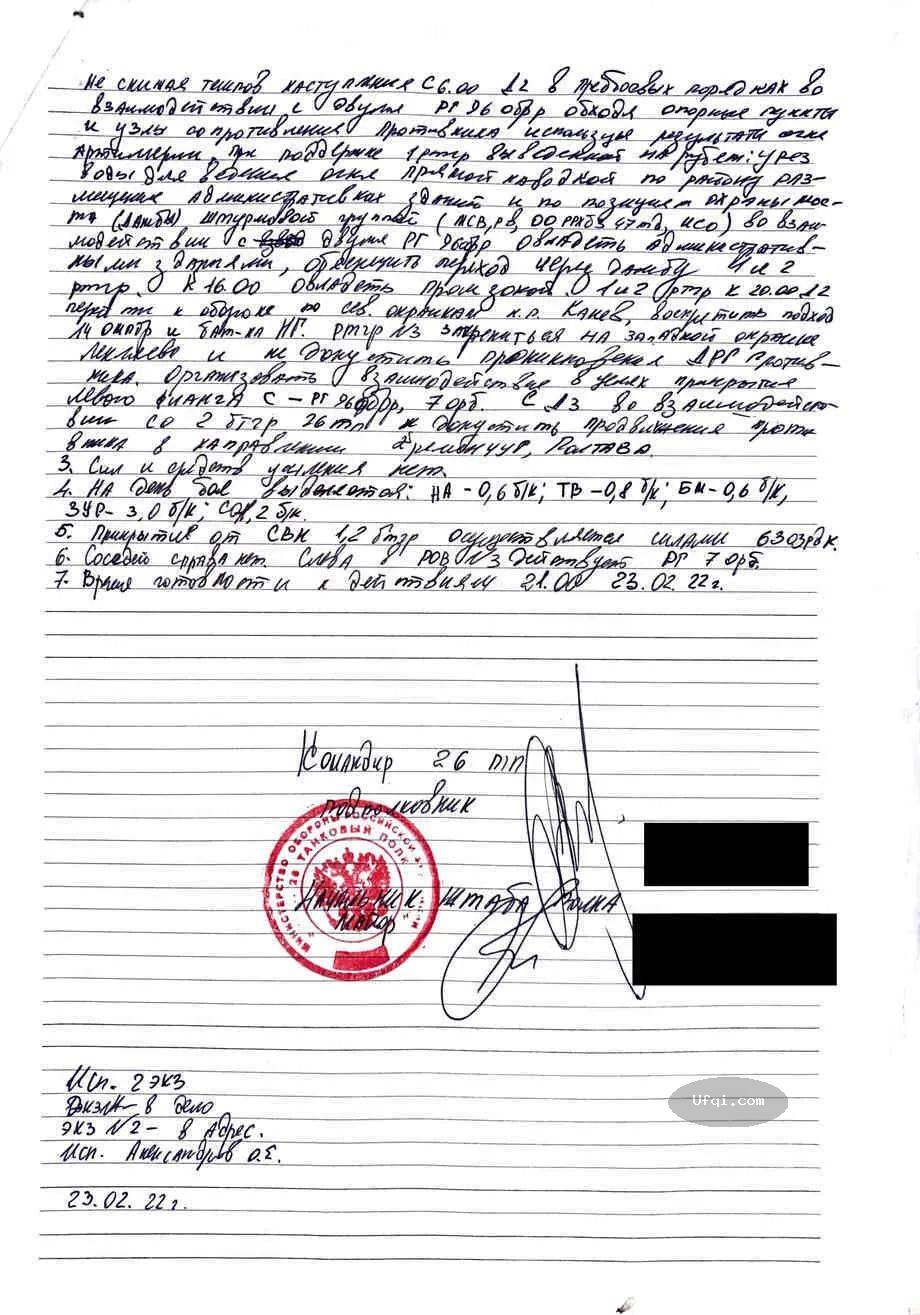

在许多领土广袤的国家中,人们的“信任半径”却很小。 19世纪末,为让俄国走向现代化,沙皇邀请西方企业来俄经商。俄罗斯自然资源丰富、市场潜力大且劳动力廉价,可西方企业家惊讶地发现,俄罗斯人当不了会计,也当不好高管,因为很难找到诚实、守时的人。

俄罗斯的腐败如此普遍,以至人们发明了一个不带道德色彩的中性词——“中介者”(tolkachi),来称呼腐败分子。(tolkachi原本是职称,是政府派驻到企业的监督者,结果成为企业与官员之间的秘密联络人。) 著名学者穆勒(《政治经济学原理》的作者)曾说:“官员普遍贪污腐败,这制约了沙皇俄国的经济发展能力:因为官员的报酬取决于他们能否成功地让人们的烦恼翻倍,这样人们才会为免除烦恼向他们行贿。”

斯大林曾厉行惩贪,甚至将贪污者送到劳工集中营被奴役,可普遍腐败还是被保留了下来。

1935年,法国著名作家罗曼·罗兰访问苏联,让他震惊的是,在私人别墅里,为高尔基一人服务的侍者便多达四五十人。

罗曼·罗兰在日记中写道: “在莫斯科,生活对于大学生、教师和小职员来说仍是非常困难的……

如果你见到高尔基那儿或者苏联对外文化协会招待会上的挥霍浪费,你就会感到某种不自在。

烦恼就不由自主地积聚起来。”

高尔基与斯大林在1931年的合影。

晚年高尔基拥有豪华的别墅和巨大的财富,此时他已 “体现不出任何才能”了。 为什么在俄罗斯,腐败如此普遍,已成文化的一个组成部分?

本书未做太多解释,但福山在《大分裂:人类本性与社会秩序的重建》中,有较全面的分析:

在国家大于社会的背景中,人人被拆解成原子态的个体,只能用腐败来保护自己利益,腐败给国家以挫折感,给绝对劣势的个体争取到一点点自由空间。

贪腐与专制是双生子,专制生产出贪腐者,而贪腐者多,又使专制成为必须。

本书指出:

“很多关于腐败的系统性跨国研究都发现,被评为最腐败的国家大多数都是世界上最贫穷的国家,即使这些国家自然资源很丰富。”

腐败让所有 “公事”都变成“私事”,让所有“公民”都变成“私民”,压缩了国民的“信任半径”,给一个国家的人力资本带来“毁灭性的破坏”。

很多人会质疑说:俄罗斯教育水平领先全球,人口素质高,拿过20次诺贝尔奖和8次菲尔兹奖,在基础研究方面拥有强大实力,人力资本还不雄厚? 这就忽略了,更高的教育水准不等于人力资本。

许多人力资本是在学校外获得的,一个人中年时的收入可能是青年时的3倍以上,增加的部分,即人力资本的增值,与学校教育无关。学校教给学生的技能,许多是市场不需要的,学历教育还会因压力大、重考试不重实用、学习方法不当、专业不对口、培养厌学情绪等,造成人力资本的损失。 本书作者发现:

俄罗斯拥有大学学历的人口大约占全世界的6%,但在全世界新专利和专利申请量中仅占0.2%。

1995年到2008年间,德国、日本和美国发明的专利大约分别是俄罗斯的60倍、200倍和500倍,甚至新加坡这样的小城邦国家的发明专利也比俄罗斯多。

大学教育应帮助学生获得准确的知识,可应试教育改变了年轻人的目标,成为追求意识形态上的满足感,结果,大学成了 “不折不扣的过剩官僚、政客和煽动者的培养皿”。

人力资源的价值在于:“美国内战时期,虽然南方垄断了棉花种植,北方生产的纺织品却是南方的14倍。并且,北方生产的铁、商船总吨数和火枪分别是南方的15倍、25倍和32倍。”

可在俄罗斯,乃至许多第三世界国家,普及教育带来了相反的结果:许多人一旦受过教育,就觉得不应该从事某些手工类工作,甚至不应该去做工程师。他们 “不愿意与机器打交道”,更喜欢坐在办公室里。 本书作者说:

“许多拥有学位但缺乏在经济上有价值的技能的人都在政府官僚部门工作。

因为竞争性市场中的雇主用的是自己的钱而不是纳税人的钱,他们对此类人没有需求。为了给大量年轻人提供工作,政府机构往往会设立一些就业岗位,否则这些年轻人会变得沮丧愤怒,让政府官员头疼,甚至给整个社会带来危险。”

由于权力掌控了所有细节,堵塞了个体的自我提升、自我发展之路,使俄罗斯走向整体腐败——人们努力学习,是为从中分一杯羹。

反腐成了用新腐败替代旧腐败,用隐性腐败(懒惰、不负责、对上盲从等)替代显性腐败, “富国梦”自然屡屡受挫。

俄罗斯不是富国,但莫斯科却是地球上富豪最多的城市,只是他们一般住在伦敦、巴黎等外国城市。

据研究机构2105年的估算,2015年,这些富豪在海外持有财富竟相当于俄罗斯全民收入的75%。

▌当攻击变成一场狂欢

“错误文化”造成的后果如此可怕,为何却得到人们的追捧?难道大家都是傻子?这就忽略了,“错误文化”往往与愚昧为伍,它主动制造出各种似是而非的政治议题,煽动民意,从而强制人们就范。

“错误文化”最擅长操练复杂概念,在任何社会中,有清醒头脑的人都是绝对少数,只需几轮口号轰炸,大众就会被催眠,从而“混淆了道德问题与因果问题”。

道德的标准模糊、真伪难辨,已很难成为多元社会的公共行为准则,应更多归于私人领域。更麻烦的是,道德创造了这样的语境:不是绝对正确,就是绝对错误,在道德面前,没有协商的余地。

可在现实中,有多少事是非黑即白的呢?

不妥协,就意味着永远没有解决方案,人们只能无休止地吵下去。

“错误文化”利用道德来劫持政治的情况,在美国也很常见。

比如南北战争后,美国黑人受教育程度迅速提升,黑人与白人之间收入差距日渐减少,可“从20世纪60年代开始,社会氛围变了”,追求平等权利的运动风起云涌,黑人们转去追求主体性,即“黑人独有的东西”。

随之而来的,是黑人社区环境恶化、垃圾遍地、暴力横行。篮球巨星贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar)回忆说:“我所有的成绩都是A,也因此别人讨厌我;

我发音标准,别人就叫我‘朋克’。 为了应对这些威胁,我不得不学会一种新的语言。我举止得体,是个好小伙子,但不得不隐藏自我。”

有 “天勾”美誉的篮球明星贾巴尔少年时学习成绩好、举止斯文,遭黑人同伴孤立,认为他在“模仿白人”。“错误文化”将很多黑人青少年引至吸毒、说脏话、斗殴、偷东西的邪路上。 黑人孩子以逃课、攻击老师为荣,学习成绩好、举止斯文、发音标准等,被认为是“模仿白人”,可能遭到同伴的暴力攻击。

他们不再渴望成为律师、医生、学者、企业高管等,因为那是白人孩子才想做的事,他们“把贫民区的说唱歌手当作模仿的偶像,他们学的都是娱乐明星”。

美国黑人“民运领袖”马丁·路德·金曾说:“我们不能总是责备白人,为了我们自己,有些事必须我们自己去做。”

但如今美国黑人领袖们却认为,黑人群体收入下降是 “奴隶制遗产”,即“奴隶制及之后对黑人的压制,给黑人留下的遗产是家庭破裂”,要求政府与社会给予更多的补偿。

马丁·路德·金曾与美国第36任总统林登·约翰逊(照片中远景中人物)建立了一个谨慎的联盟。马丁·路德·金希望黑人群体一边提升自己,一边争取权利,但前者被很多人遗忘。

从1863年《解放黑奴宣言》起,黑人的进步缓慢但从未停止。“到1900年,绝大多数黑人不再是文盲,而罗马尼亚人还要等数十年才能实现,印度人更是在半个多世纪以后才能大规模扫除文盲。到了1910年,大约四分之一的黑人农民不再租种土地或不再是佃农,他们变成了土地的所有者或购买者”。

随着教育水平提升,到1960年,生活在贫困线以下的黑人家庭比例下降到47%,黑人贫困率下降了40个百分点,这发生在20世纪60年代 “向贫穷宣战”的社会福利项目之前。而1960年到1980年的20年间,黑人贫困率只下降了18个百分点——下降也很显著,但速率变缓了。 可“向贫穷宣战”后,黑人单亲家庭数量增加了,黑人儿童的学习成绩下降了,倒是黑人政治家和社区积极分子越来越多,“就像全世界其他国家的种族领袖向他们所属的落后族群推广的愿景一样,这一愿景将落后族群的问题归因为其他族群施加的恶意行为”。

这不是美国黑人社区独有的现象,在伦敦贫民区,也存在同样的现象。英国的达尔林普尔医生在《底层人生》一书中写道:“在我所在医院附近的公共房屋中有一些16岁的白人小孩,我还未见到有谁能算出9乘以7是多少的(我这么说毫不夸张),甚至3乘以7等于多少,都会难住他们。”

相比之下,移民们在政治上往往表现得非常冷漠, “东南亚和西半球华人也同样如此,他们淡漠政治,专注于工作、教育和储蓄。这也许缺乏浪漫,但非常有效,也正是靠着这一点,犹太人、日本人和黎巴嫩人在移民他国时,能够从贫穷慢慢走向富裕”。 幸亏本书作者是一名黑人学者,否则他的这些观点很可能被贴上“种族歧视”的标签。

其实,托马斯·索维尔不反对社会福利计划,也不反对人们保持政治热情,他真正反感的是“错误文化”对政治的渗透,用“公平世界偏见”绑架众意,具体操作方法很简单:

UfqiLong

-1.向人们保证,落后不是他们的错。

2.向他们保证,落后是更先进群体造成的。

3.向他们保证,落后群体和其他人一样优秀。

4.向他们保证,按人口比例分配财富更符合正义,而不是按社会贡献。

这种绑架创造了“无所不在的受迫害情结,对不公的抱怨,以及认为自己应该获得权利”,而所有这些,都会造成致命的后果——对他人的攻击。可怕的是,攻击行为并不源于愤怒,而是为了狂欢。

▌公平重要,还是发展重要

人类经常提出一些似是而非的问题,比如:公平重要,还是发展重要。该问题的潜台词是:发展是应得的,是常态,无需努力,真正要解决的是公平问题。

事实上,贫穷才是自发的,财富需要创造。

在前现代社会,80%以上的人生活在贫穷中,GDP在百年间增长10%,即可称为超级盛世,每个古人的一生中,都至少会遭遇一次大饥荒。发展如此不易,需付出非凡的努力与才华,可 “错误文化”的拥趸们只需编造一个谎言,便能将发展污名化。

最常见的谎言是:美国1%最富人群拥有的总资产占全美的90%还多,可见,美国的贫富差距太惊人了,政客们应立刻出手。

事实上,1975年收入最低的20%人群,到1991年时,29%已成收入最高的20%人群,只有5%的人仍留在原组。

本书作者对写出《21世纪资本论》的明星学者皮凯蒂提出严厉批评。他说:皮凯蒂研究的重大过失在于,通过论述将流动的过程转化为僵硬的结构。

在此结构中,收入最高的1%的群体与社会其他群体隔离开来,并控制和影响着整个社会。不论他的这一观察与流行的偏见是如何的一致,都脱离了显而易见的事实。”

皮凯蒂的研究收集了众多国家的大量统计数据。但正如熊彼特早就说过的: “有的人游历四方,但改变不了他们戴着有色眼镜看事物的习惯。”

法国著名经济学家皮凯蒂,他在畅销书《21世纪资本论》(2013 年)中指出,过去 250 年间,富人拥有的资产增值速度明显高于穷人,形成富人逾富、穷人逾穷的局面。

他认为,只有改革教育体系、刷新生产理念等,才能打破日渐固化的社会阶层壁垒。

本书在三个方面引人深思:

首先,效率更高、更具公平性的市场都不能完成的目标,我们为什么坚信,权力就能完成?资源分配从来不平衡,每个人的身高、相貌、智商都不一样,这是无法回避的现实,则收入差距、地位差距等为何被视为邪恶的?

所谓公平,从来不是资源分配的公平,而是机会的公平。

资源分配不均衡,是发展的动力,强制均衡将阉割一个社会的活力,还会放纵权力,使其无法被约束。

市场失败可怕,可权力失败更可怕,难免落入 “带着天堂梦创造地狱”的困境。

其次,公平无法量化,后果如何,个人免责,所以主张公平天然拥有话语优势,总能在空谈中取得完胜,所以他们拥有比梁静茹能给予的、更多的勇气,高呼“富人正变得更富,这是以牺牲穷人和中产阶级为代价的”。

而一旦站在“道德正确”一边,他就无需再论证“究竟公平到哪一步”才是恰当的,只要不是100%,他永远有指责的借口,可100%的公平难道不更可怕?

其三,公平没有解决方案,所以主张者常祭出“制造焦虑”的法宝,先在数据上做手脚,夸张问题的严重性,再将矛头指向具体的人,然后用暴隐私、人身攻击等,渲染“威胁”。

比如“贪婪”就是一个经常被提到的词,所有富翁都被描绘成“贪婪”者,可“贪婪”是人性的弱点,人人有份,岂能入罪?

况且,追求个人成功,真的可以视为“贪婪”吗?

本书作者指出,一个小混混为了一丁点儿钱抢劫小店,并杀人灭口,可他抢的钱还比不上医生一个月的月薪。那么,谁更“贪婪”呢?显然是小混混,而不是医生,医生为社会做出了贡献,他的收入越高,社会受益就越大。

在罗尔斯的《正义论》中,预设了一种普遍的正义,它与个人成就无关,而是人之为人的本质。从正义的角度看,一名普通工人与一名心脏医生相等,可从社会需要的角度看,普通工人过剩,心脏医生稀缺,那么,我们应鼓励人们去当普通工人呢,还是去当心脏医生?

罗尔斯的答案是两个都鼓励,可结果是,鼓励当普通工人的社会将走向贫穷,鼓励当心脏医生的社会将走向富裕。

生而为人,我们都有人性的幽暗、愚昧和偏见,道德叙事会将这些掩盖,使我们陷入虚荣中,始终无法摆脱困境。

这并不是只有俄罗斯、美国才会出现的问题,只要有人存在,“错误文化”就会试图用煽情、愚弄、催眠等方式绑架公权力,这是所有现代国家都面临的风险,而能从别人的失败中获得教训,即为明智。

本书传递出的、澄明的理性精神,在所有社会中都是稀缺品。

🔗 连载目录

🤖 智能推荐