... 2024-04-23 00:40 .. 他不相信一个发动机都造不好的国家,能造出大型射电望远镜。

国外朋友的这句话大大冲击了南仁东的内心。

结合种种原因,中国的天文学家们认为不能再等下去了。

南仁东和同事们反复研究,做出了一个重要决定:由中国独立建造新一代大射电望远镜,而且口径至少要超过300米。

跋涉在大山深处为“中国天眼”选址1994年,南仁东提出利用贵州喀斯特洼地,建造一个500米口径球面射电望远镜——取名为“FAST”,也就是“快”,蕴含着“追赶”“跨越”“领先”之意。

选址、论证、立项、建设,哪一步都不易。

技术和工程上的巨大难度,让许多发达国家都望而却步。

当时中国最大的射电望远镜口径还不到30米,要独立建造口径500米的射电望远镜,在当时被看作是一个浩大工程。

工程该怎么建?建在哪里?能不能建成?都是未知数。

在国内外均没有任何相关经验可以借鉴的前提下,南仁东带领他的团队一步一个脚印,遇山开路,逢水搭 .. UfqiNews ↓

2

...曾有科学家提出建造新一代射电“大望远镜”,中国“天眼之父”南仁东在听到这个消息后这样想.

做一项大的科学工程,大部分是没有先例的,需要一个核心人物,南仁东就扮演了这样的角色.

他是技术的核心推动者,是团队中掌握新技术最快的人,从宏观把握到技术细节,都免不了他来操心.

这一试,从壮年到暮年,22年光阴如梭,口径达500米,其面积相当于30个足球场、8个“鸟巢”体育场的中国“天眼”终于建成.

从钱学森、李四光、郭永怀等老一辈科学家,到屠呦呦、南仁东、黄大年等新中国培养起来的杰出科学家,面对科研,他们身上都凝聚着同样的精神内核,这就是创新、严谨、求实.

半导体物理学家黄昆曾记述:“回顾半个多世纪的科研经历,我深深体会到:科学研究贵在创新,要做到‘三个善于’,即善于发现和提出问题,善于提出模型或方法去解决问题,善于作出最重要、最有意义的结论.

其中最关键的是善于抓住机遇,发现和.. 06-29 11:40 ↓ 6

...在外勘探的南仁东靠着救心丸爬回垭口.

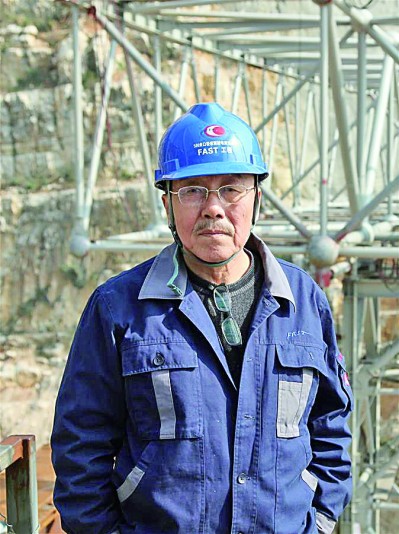

这样的艰险,在选址的十余年里,时刻伴随着南仁东,他说,“找不到合适的洼地,我这一辈子死不瞑目!”△FAST选址期间的南仁东最终,在近400个备选洼地里,南仁东选中了条件最适宜的大窝凼.

2007年,FAST作为“十一五”重大科学装置,正式被国家批准立项.

2011年3月,村民搬迁完毕,FAST工程正式动工建设.

时任“中国天眼”工程副总工程师的李菂曾回忆,从开工前到竣工,他们都住在临时板房里,板房内没有洗手间和洗澡间.

贵州的冬天又湿又冷,经常是从外面洗澡回到住处,头发上就会结一层硬硬的冰碴儿.

△南仁东在施工现场与工程技术人员讨论正是在这样的艰苦环境中,南仁东带领团队攻克了一个又一个技术难关.

在经历近百次失败后,他们研制出了世界上独一无二的钢索,建成世界上跨度最大、精度最高的索网结构.

△近观“中国天眼”“‘中国天眼’如果有一点瑕疵.. 09-15 21:00 ↓ 3 ..UfqiNews

本页Url

🤖 智能推荐