-

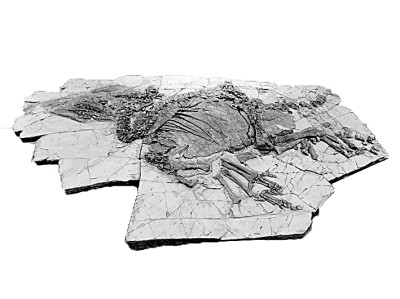

02-11 14:20...同时也是研究白垩纪末期大灭绝前不同地区生态情况的宝贵材料。鸭嘴龙类因长着鸭子一样的扁平嘴巴而得名,是繁盛于白垩纪的植食性族群,属于恐龙中的鸟臀目。鸭嘴龙类演化出了成排的牙齿组合,整口牙齿超过千颗,牙齿之间高低错落、紧密排列,无任何缝隙。加上每颗牙齿上各异的凸脊,大大增加了牙齿与食物之间的接触面积和研磨效率。这种强大的咀... 0

-

02-10 09:00...非化石能源消费比重、单位GDP能耗和单位GDP碳排放这三项成为各地碳达峰的“硬指标”。21世纪经济报道记者梳理发现,各地在非化石能源消费比重目标设置上出现了较大差异。广东省碳达峰方案提出,2025年,广东非化石能源消费比重力争达到32%以上,这一目标设置远高于“国家线”。同为东部沿海省份的江苏非化石能源消费比重目标为1... 0

-

02-10 07:10...大力发展非化石能源,如推进光伏+、核电、海上风电等,提高非化石能源消费占比;同时合理控煤减煤,推动清洁替代;重点高耗能行业节能降碳技术改造,淘汰落后产能,发展绿色低碳产业;完善碳排放相关规划、建立预算管理、目标评价、统计核算等制度。同时,也对相关产业企业提出了新要求。企业需加快低碳工艺研发,加快绿色低碳转型,加大节能减... 0

-

02-01 20:00...长度60至70厘米,有着细小、排列紧密的牙齿,没有发现拥有毒牙。“关于我国化石蛇类最早的正式研究是从硅藻中新蛇开始的,这种看似不起眼的‘泥藻小蛇’实际有很高的科学价值。”南京古生物博物馆展陈部主管贺一鸣介绍,蛇的骨骼脆弱,化石很难保存完整。在硅藻中新蛇发现之前,我国古生物学者只在内蒙古、华北周口店等地的化石遗存中发现一... 0

-

01-31 22:10...但是不管气候变暖是否因为人类使用化石能源排放二氧化碳造成,人类社会推动的碳中和都是有价值的。其中的道理很简单,因为传统的依赖化石能源的能源结构是不可持续,煤炭、石油和天然气等天然资源并不是无限存在的。目前的用能情况,也就是只能提供200年左右的使用。即使没有地球变暖的情况,人类面对能源的转型也是迟早的问题。与发达国站在... 7

-

01-29 21:00...当有观众靠近,恐龙便“摇头摆尾”。不仅如此,在博物馆里,观众还能跟恐龙“赛跑”,与翼龙“遨游天际”……这些互动设备操作简便,为游客带来了更好的体验。博物馆外,一个长约60米、高约20米的刘家峡黄河巨龙模型静静矗立,与恐龙足迹1号点保护馆遥遥相望。博物馆馆长尤文泽介绍,恐龙足迹1号点揭露面积约1400平方米,产出4类23... 2

-

-

01-29 19:10...蛇类化石的研究长久以来却几乎是一个空白。这一空白因何而来?填补空白的关键化石产生在哪儿?在南京古生物博物馆,记者看到了一类开启中国蛇化石研究的关键物种——来自山东山旺生物群的硅藻中新蛇。从化石形态上看,硅藻中新蛇与现代蛇类外观非常相似。这种蛇体形不大,长度60至70厘米,有着细小、排列紧密的牙齿,没有发现拥有毒牙。“关... 0

-

01-27 09:00...电力行业绿色低碳转型成效显著。新能源发电装机达到14.5亿千瓦,首次超过火电装机规模;气电、抽水蓄能新投产装机规模大幅增长,电力系统调节能力进一步提升。2024年,全国重点调查企业电力完成投资合计1.78万亿元(人民币,下同),同比增长13.2%。其中,电源完成投资1.17万亿元,同比增长12.1%,非化石能源发电投资... 1

-

01-27 06:10...在山东蒙阴有了最早经科学发现的恐龙,随后在山东莱阳也发现了不少恐龙化石。借助它们,瑞典乌普萨拉大学的维曼教授命名了属于蜥脚类的盘足龙和属于鸭嘴龙类的谭氏龙。这两种恐龙代表了中国最早的有效恐龙命名。此外,这一时期在四川等地也有一些相关的发现。这个阶段中国大地上的恐龙化石采集与研究主要是西方学者在主持,其间伴随着几次大型的... 5

-

01-25 02:40...非化石能源消费比重、单位GDP能耗和单位GDP碳排放这三项成为各地碳达峰的“硬指标”。21世纪经济报道记者梳理发现,各地在非化石能源消费比重目标设置上出现了较大差异。广东省碳达峰方案提出,2025年,广东非化石能源消费比重力争达到32%以上,这一目标设置远高于“国家线”。同为东部沿海省份的江苏非化石能源消费比重目标为1... 5

-

01-21 10:20...朱茂炎前往天津蓟县(现为天津蓟州区)进行野外考察,其间在同行朱士兴家里的一次做客,让他有了意外收获。“朱老师在中国地质调查局天津地质调查中心从事研究工作,经常去燕山山脉地区采集化石。”朱茂炎回忆说,“当时,在他家沙发旁边就摆了五六个托盘的化石。我打眼一看,里面有一块化石非常大,长有30厘米左右,形态类似海带。”朱茂炎立... 0

-

01-21 10:10...那一年,朱茂炎前往天津蓟县(现为天津蓟州区)进行野外考察,其间在同行朱士兴家里的一次做客,让他有了意外收获。“朱老师在中国地质调查局天津地质调查中心从事研究工作,经常去燕山山脉地区采集化石。”朱茂炎回忆说,“当时,在他家沙发旁边就摆了五六个托盘的化石。我打眼一看,里面有一块化石非常大,长有30厘米左右,形态类似海带。”... 0

-

-

01-20 18:30...简单的微体多细胞真核生物,包括红藻、绿藻和真菌化石等,在距今10亿年左右的地层中已经出现,并在距今6亿年前后开始多样化和大型化。会不会比这个时间更早呢?带着这个疑问,朱茂炎带领团队开始了探索之旅。契机出现在2012年。那一年,朱茂炎前往天津蓟县(现为天津蓟州区)进行野外考察,其间在同行朱士兴家里的一次做客,让他有了意外... 0

-

01-17 22:20...由于青藏高原地区化石相对稀疏,第四纪(约260万前至今)以来的记录尤为稀少,雪豹是如何逐步演化出如今特化适应青藏高原的模样仍然不明。分子生物学的研究支持雪豹现生亲缘关系最近的物种是虎,但雪豹和虎的形态及生态适应都截然不同,仅仅依靠分子生物学解决不了雪豹是如何特化的问题。在本项研究中,研究团队另辟蹊径,他们从亚欧大陆其他... 4

-

01-17 17:20...1亿年前的“迷你”植物——包阳工蕨化石。这一发现揭示了早期植物独特的生存策略,为解释4亿多年前“植物登陆”如何发生提供了新线索。距今4.3亿至3.6亿年前,植物开始了从海洋“登上”陆地的征程。这一过程极大地改变了地球的生态环境,几千万年间,陆地植物的数量、种类、复杂程度迅速上升,当今陆地生态系统的基础由此奠定,这一堪比... 1

-

01-17 16:30...发现并报道了在贵州下泥盆统蟒山群发掘的距今约4.1亿年前的“迷你”植物——包阳工蕨化石。这一发现揭示了早期植物独特的生存策略,为解释4亿多年前“植物登陆”如何发生提供了新线索。距今4.3亿至3.6亿年前,植物开始了从海洋“登上”陆地的征程。这一过程极大地改变了地球的生态环境,几千万年间,陆地植物的数量、种类、复杂程度迅... 1

-

01-17 16:00...中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员黄璞联合国内多名学者,发现并报道了在贵州下泥盆统蟒山群发掘的距今约4.1亿年前的“迷你”植物——包阳工蕨化石。这一发现揭示了早期植物独特的生存策略,为解释4亿多年前“植物登陆”如何发生提供了新线索。距今4.3亿至3.6亿年前,植物开始了从海洋“登上”陆地的征程。这一过程极大地改变... 5

-

11-16 10:20...这两例发现到底有何意义?科技日报记者采访了临沂大学地质与古生物研究所教授、国家古生物化石专家委员会委员张福成及其团队成员。填补角龙类恐龙进化发展“断链”角龙类恐龙是目前已知恐龙中多样性最高的类群之一,其属种繁多,形态复杂,相应的科研难度也较高,探讨角龙类恐龙的系统演化关系也一直是古脊椎动物学研究的重要问题之一。“角龙演... 2

-

-

11-12 12:10...一枚保存较完整的守护黔龙蛋;C.蛋壳碎片;蛋壳显微结构(D)和素描图(E)。(韩凤禄供图)据徐星介绍,贵州省博物馆王新金、蔡回阳等人于1999年在贵州安顺市平坝区早侏罗世(约1.9亿年前)特异埋藏的恐龙化石群中,发现了早期蜥脚型类恐龙的骨骼和蛋窝化石,基于这些化石发现,研究团队命名了一种新的蜥脚型类恐龙——守护黔龙。恐... 10

-

11-10 00:00...全国政协常委、中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员周忠和与凌源市委书记王志刚为《热河生物群与凌源化石》新书首发揭幕。据悉,《热河生物群与凌源化石》是张向东主编的一部纪念热河生物群发现与研究100周年的作品。本书详细阐述了辽西凌源是热河生物群研究乃至中国古生物化石研究的起源地,介绍了凌源古生物化石发现... 1

-

11-09 09:10...不仅与热河生物群产自不同的时代,代表性化石分子也有不同的组合面貌。热河生物群是生活在大约1.35~1.20亿年前白垩世的一个古老生物群,主要分布在中国北部、蒙古、西伯利亚、朝鲜半岛、日本等东北亚地区。这里埋藏的热河生物群物种种类丰富,数量庞大,保存良好,是独一无二的世界级化石宝库。世界上最早的开花植物、带羽毛的恐龙……... 1

-

11-07 17:40...出土物包括人科化石、石制品及多种脊椎动物化石。根据动物群及地层对比为早更新世早期,最新测年结果为距今250万-200万年前,该遗址是目前欧亚大陆最早的古人类遗址之一。这一发现,填补了中国早期人类化石的空白,支持“人类多地区起源”学说具有极为重要的科学价值,对研究长江及其三峡谷地的发育史亦有参考作用。自1985年以来,遗... 2

-

-

-

本页Url:

-

2025-02-11-16:27 GMT . 添加到桌面浏览更方便.

-