... 2024-10-03 11:50 .. 青藏科考是新型举国体制在基础研究领域的成功实践。

新中国成立至今,青藏高原考察研究一直是我国的一项战略科技任务。

60年前,中国科学院和原国家体委于1964年联合组织了对希夏邦马峰的科学考察,取得了丰硕的科研成果。

进入20世纪70年代,第一次青藏高原综合科学考察研究拉开序幕,不同学科领域的2000多名科研人员投入其中,积累了大量科学资料,为阐明高原地质发展的历史和隆升原因、分析高原隆起后对自然环境和人类活动的影响、研究自然条件与资源特点及其利用改造提供了重要科学依据。

进入新时代,第二次青藏高原综合科学考察研究正式启动,组织动员2600多个科考分队共28000多人次参与,聚焦国家重大需求,着眼重大科学问题,强化应用研究,夯实基础研究,持续增加跨专题、跨任务、跨学科交流与综合集成性重大成果产出,回应党和国家对于青藏高原生态文明高地建设的重大关切,充分彰显了新型举国体 .. UfqiNews ↓

5

...“这次陆缘冰接近2米的厚度,远远超出了‘雪龙’号破冰能力,也超过了‘雪龙2’号设计的1.5米破冰水平.”

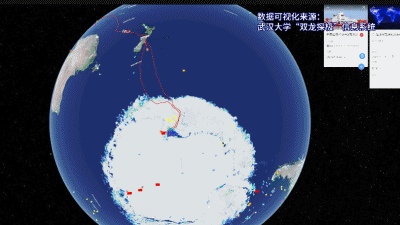

“雪龙2”号船长肖志民告诉记者,面对挑战,科考队精心准备,利用直升机和无人机开展多次探冰勘察,制定破冰方案.

通过艏艉向连续破冰、艏向冲撞破冰的方式,“雪龙2”号仅用2天时间,就开辟出长度约16.5海里的陆缘冰区航道,最终抵达预定卸货点,并将“雪龙”号引航至卸货点.

“本次中山站外围两船编队航行和引航航行总里程达到830海里,在密集冰区和陆缘冰破冰引航特别是艉向破冰开辟航道方面,积累了宝贵经验.”

肖志民说.

南极科考,能力先行.

据自然资源部中国极地研究中心专家介绍,本次考察的作业站点和区域数量创历次之最,“这主要源自我国极地考察实力不断增强,能够支撑更多科学家在南极开展科学研究.”

在本次考察中,不仅有“双龙探极”合力破冰,我国首个南极雪橇式冰雪跑道机场也完成了建.. 05-29 20:20 ↓ 20

...今年重点考虑了极端环境下电池续航问题,在海拔6500米以下气象站新增了降水量观测,以获取更全面的梯度气象观测资料.

“为此,我们联系对比了多家国内电池供应商,最终订购了这套耐低温低压、超长续航国产电池.”

据介绍,极高海拔地区的气象观测资料在全球范围内都十分匮乏,科研人员在珠峰上架设的8个自动气象观测站可以获取更全面、详实的观测资料,长期积累可实现从气象到气候的基础研究.

除了对珠峰“大气圈”进行长期观测外,科考人员还使用无人机、3D激光扫描等先进设备对珠峰冰冻圈开展全面“体检”.

由中科院西北生态环境资源研究院副院长、冰冻圈科学国家重点实验室主任康世昌带领的冰川与污染物科考分队,完成了珠峰地区污染物监测、冰川和冰湖变化监测、河流湖泊温室气体通量监测、高海拔地区雪冰样品采集等工作.

“这些设备对冰川观测的分辨率会提高到厘米级、毫米级.

在实验室阶段,对冰芯的水分子、气泡.. 06-07 10:20 ↓ 17 ..UfqiNews

本页Url

🤖 智能推荐