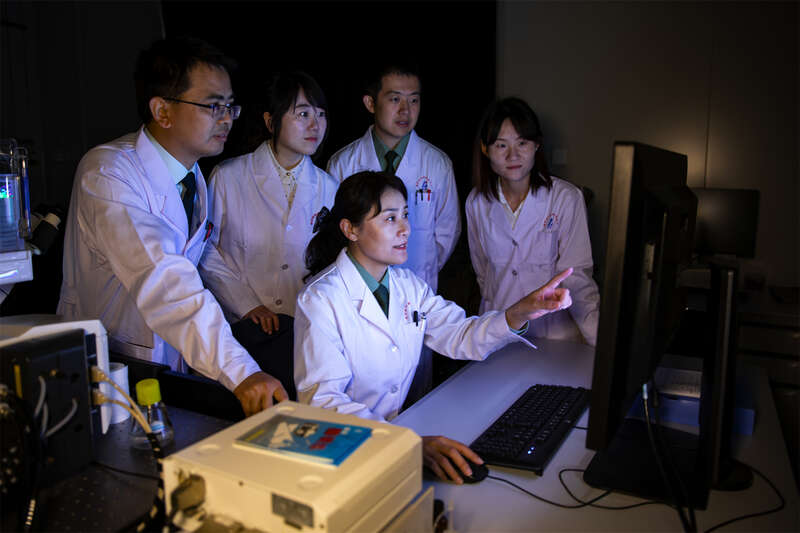

... 2024-05-11 04:40 .. 这一成果日前在线发表于国际权威期刊《细胞研究》。

北京大学国家生物医学成像科学中心主任程和平院士介绍,团队通过自主研发的双侧扫描双光子显微镜,首次实现SCN区域近万颗神经元跨昼夜的钙成像。

研究发现,SCN中以钙脉冲为基本单元,可形成从秒到小时到近日周期的跨尺度钙信号,展示出潜在的时间编码能力。

同时,利用机器学习技术,团队又开发了基于SCN神经元钙信号的时间解码器,发现其解码准确率随着神经元数量的增加而显著提升,当随机组合来自同一SCN脑片的900个神经元时,时间解码准确率达99%,且所有神经元对于整体时间计算有着近乎均等的贡献,从而揭示出神经元群体在时间编码上的集体决策机制。

SCN是哺乳动物的中枢生物钟,可接收并处理外界的光时间信息,计算时间并输出信号,从而指导调控生物体的生理功能与行为。

北京大学未来技术学院博士研究生王子晨介绍,由于SCN致密度高,一直以来获 .. UfqiNews ↓

6

...该研究发现大脑视交叉上核特定区域神经元的初级纤毛是调控机体节律的细胞器,揭示出“有形”生物钟的存在及其节律调控机制.

李慧艳研究员为文章的首要通讯作者,张学敏院士为共同通讯作者,涂海情副研究员和李森、许钰铃博士研究生以及张宇程博士后为共同第一作者.

昼夜节律,俗称生物钟,是生物为了适应地球自转产生的昼夜更替而形成的一种节律性生命活动规律,一直被认为是生物体内一种无形的“时钟”,精密调控着机体重要生理功能.

“大脑视交叉神经上核区域是昼夜节律的指挥中枢,又称‘中枢时钟’,其神经元的初级纤毛,在每个神经元的细胞膜上只有一根,犹如‘天线’结构.”

李慧艳研究员介绍,他们发现,这一“天线”结构每24小时伸缩一次,如同生物钟的指针,通过它可实现对机体节律的调整和时差的调节.

生物钟的准确性和稳定性与健康息息相关,节律如果发生失常,可引起睡眠障碍、代谢紊乱、免疫力下降,严重时可导.. 06-04 04:20 ↓ 27

...也能实现完美的三维光学成像.

团队中负责光场成像研究的清华大学自动化系助理教授吴嘉敏介绍,经过无数次实验,团队研制了时空角自适应融合的元成像芯片.

这一成果为解决光学像差这一百年难题开辟了一条新路径,颠覆了传统成像模式,可广泛应用于天文观测、生物成像、医疗诊断等领域.

一直以来,活体脑观测仪器的研制始终受困于视场与分辨率之间的固有矛盾:微观仪器可以分辨神经元,但看不清全脑;宏观仪器能看清全脑,但无法分辨神经元.

这一性能瓶颈,极大限制了脑科学、免疫学等前沿学科的突破.

2012年,戴琼海团队决定迎接这一挑战.

此后的6年间,团队成员披星戴月,几乎住在了实验室.

我们这个团队最大的特点是能打硬仗,说几个晚上不睡觉就几个晚上不睡觉,经常第二天脸一洗就直接上班了.

团队中负责智能成像研究的清华大学自动化系助理教授乔晖说.

功夫不负有心人,2018年,团队成功研制了全球视场最大、数据.. 05-10 17:10 ↓ 22 ..UfqiNews

本页Url

🤖 智能推荐